データベース『えひめの記憶』

宇和海と生活文化(平成4年度)

(1)ミカン農業100周年のみちのり

ア 真穴ミカン夜明けのころ

八幡浜市の真穴地域は、真網代(まあじろ)・小網代(こあじろ)といった地名で知られるように、古くはイワシ網漁業と麦・甘藷を頼りに細々と生きてきた半農半漁の寒村であったという。

昭和51年、開校百周年を迎えた八幡浜市立真穴小学校の記念誌には、「真穴地方に柑きつが基幹作目になるまでには長い歳月と、幾多の苦難の道を歩んだことは言をまたない。先賢この地にミカンを導入してから既に七十有余年、かつては甘藷と麦に依存し、貧しさにさいなまれながら、急傾斜の山稜を、汗と土にまみれ、粗食にたえて人力の限りをつくし、この山肌を切り開いて、時には『ミカン』か『マユ』かと将来の換金農業に大きな『迷』を持つ時限を切り抜けて、よくぞこの地にミカン農業を定着させた祖先の痛々しい忍苦と努力の歴史が偲ばれる。」と真穴農業の道すじをたどっている。

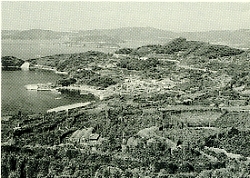

佐田岬半島の湾奥部に位置する真穴地方は、北東がほとんど標高300mの高さの稜線に囲まれ、西南面に向けて宇和海が開けている。もともと平地の少ないこの地方では、耕地の大半が南予地方特有の急傾斜地の開発による段々畑であるが、佐田岬半島部一帯のそれと比べて一枚一枚の畑の大きさに広さを感ずるのは、海岸部から望んだ山稜線までの奥行きが深いからであろうか。海岸線に近い一帯は、ひしめくように家の建ち並んだ集落があり、その背面には、山頂まで続くミカン園が広がっている。同じ西宇和青果農業協同組合傘下の日の丸ミカン (八幡浜市向灘地区)、㋕ミカン(同、川上地区)等と共に、日本の温州ミカンを代表する、㋮ミカンのふるさとであり、この平成4年は、「真穴柑橘農業100年」の足跡をきざんだ年に当たる(写真1-2-10参照)。

真穴地方に柑橘が導入されたのは、明治24年(1891年)ころといわれ、真網代の大円寺住職であった松沢万拙師が、そのころ故郷の三崎村で栽培の行われていた旭柑の苗を数本取り寄せ、だん家の黒田文太郎、大下長太郎等に試作させたのが始まりとされている。その後、万拙師と共に園芸に趣味の深い二宮類治が夏柑を桑園の中に植え込んで試作したことが記録されている。

温州ミカンの経済的栽培が始まったのは、明治33年(1900年)阿部大三郎が宇和島へ行った際に通りかかった立開村(現吉田町)で温州ミカンの有利なことを知り、立間村の加賀城金吾から苗木300本を求めて阿部庄右衛門、吉川音治等と共に栽培したのが、そのきっかけである。

ネーブルオレンジおよび夏柑は、同じ西宇和郡内の宮内村(保内町)・日土村(八幡浜市)あたりで、すでに栽培が始められており、その状況も伝わっていたところから、明治34年(1901年)に真網代の加賀城庄九郎が夏柑とネーブルオレンジを20a、石田増太郎がネーブルオレンジ5a、松沢万拙師は10aをとり入れるなど、柑橘栽培への関心が次第に高まっていった。

愛媛県農会発行(1910年)の『愛媛の果樹』によれば、「ネーブルオレンジは近年多少各地方に栽培されているが、県下において最も早く着手し、明治42年(1909年)最も産額が多いのは西宇和郡である。……後略」とあるように、同年の統計では、県下137haのうち、西宇和郡が64haとおよそ半分の面積を占めている。明治末年から大正の初めにかけて盛んであったネーブルオレンジの品種は、「ワシントンネーブルオレンジ」で、外国種の導入は日も浅く、それを作りこなす技術も十分でなかっただけに、栽培容易な夏柑や、次第に台頭してきた温州ミカンに栽培が置きかえられ、その姿を消していった。また温暖な真穴地方の環境に適し、作りやすいことで栽培が増えつつあった夏柑も、味の良い甘夏柑が市場に出回るようになってからは売れ行き不振が続き、ついには他品種への転換の運命となった。

現在、㋮ミカン(真穴ミカン)の主力となっているのは早生温州であるが、始めのころの普通温州ミカンは果形が小さかった関係か、その販売単位は貫、匁の重量計算ではなく、1斗升を用いた容量計算であり、米や麦などの穀類を量る方法で「ミカン1斗いくら。」の値段がつけられたというから面白い。

早生温州の導入は、村農会長であった村田市太郎が、大正5年(1916年)に当時の優良品種であった大分県の「青江早生」の苗木を導入して栽培を始め、一般にも広まっていったのが、真穴における早生品種との出合いである。その後、福岡県の宮川謙吉のミカン園から発見された枝変わりの新品種は「宮川早生」と名付けられ、その優秀性が評判となっていたのを耳にした真網代の柳沢多四郎氏らは、早速九州を訪れてこの優れた品種の性能を確認した。昭和4年(1929年)に、彼らの手によって導入された「宮川早生」は、真穴の立地条件に最もふさわしい温州ミカンとして品種統一が進められ、いまなお、㋮ミカンの70%を占める主力品種として高い評価を受けている。

イ 真穴農業の基礎づくり

**さん(八幡浜市真網代 明治43年生まれ 83歳)

**さん(八幡浜市真網代 大正2年生まれ 79歳)

**さんや**さんは、真穴のミカンと共に生きてきた、生っ粋の真網代人であり、戦前戦後の真穴農業をとおして、今日の発展に導いたリーダーでもある。㋮ミカン100年の歩みをたどりながら、思い出のあれこれを語ってもらった。

「真穴のミカン作りも、昭和の初めころまでは穫れ高も少なく、ミカンだけでは食べていけないので、イモ・ムギの自家用の食糧作りはもちろん、オカイコ飼いが盛んでした。明治41年(1908年)には真網代に製糸組合ができあがり、119名の農家で養蚕組合を設立するなど、かなり手広く養蚕を手がける人もいました。養蚕景気は、昭和の初めまで続き、その頃の真穴の畑は桑園が一番多かったと思われ、生計の大半を蚕でまかなっていた農家が少なくなかったようです。

製糸工場で働く女工さんたちも、多いときには90人近くはいて、この辺の若い女の人は、みな製糸工場に通い、その収入で嫁入りこしらえもするし、家計の足しにもしていました。養蚕を続けるか、柑橘を伸ばすかという話が出だしたのは、ずっと先の話です。」

「アメリカ婦人のスカートが長くなると、絹の靴下が短かくなるので生糸の値段が下がり、反対にスカートが短かくなれば、靴下が長くなるので絹糸の輸出が増えて養蚕景気が上向く。」といわれていた養蚕業にも、本格的な陰りが見え始めたのは、前述の昭和の初期を揺るがせた世界経済の大恐慌以来である。

養蚕を柱としていた南予地域全体の農家が頭を抱えた時代であるが、とくに養蚕に力を注いできた真穴地域の農家にとっては深刻な問題であった。そのころ、ようやく定着してきた柑橘と、養蚕のいずれを経営の柱にするかが、会合や畦道談義の大きな話題となった。

2人の古老は、「いろんな意見があったようです。そして桑畑の中にミカンを植えつけて、しばらくは様子を見ようという人が多く、わたしの子供のころには、桑とミカンの混植園が沢山ありました。養蚕の不況が長らく続いた昭和10年(1935年)くらいからは、ミカン栽培のほうに熱が入り、混植の桑株は次第に掘り上げられていきました。」と語る。

早くから、柑橘栽培に取り組んできた真穴地域の農業は、桑園整理の痛手をミカン栽培等に切り替えながら、日中戦争、第2次世界大戦の厳しい局面を迎えた。家の柱の夫を戦場に送り出した後、女手一つで留守宅と6人の子供たちを守った、真網代、阿部スミ子さんの手記には、「食糧不足、産業の不振、経済の不安等、すべてが人生のどん底の歩みだったと思います。途絶えがちの検閲済のはがきに、『年老いた母と子供を頼む、自分は健在なり。』の夫からの便りに力を得て、何事も国のためにと身を切られる思いで、ミカンの木を伐り、甘藷と麦の増産に努めました。そして命ぜられるままに、その供出を完納しましたが、育ち盛りの子供を抱えた8人家族では、供出の残りだけでは食糧が足りません。荒廃したミカン園の端々に南瓜を作り、それを主食としたことも、いまは思い出の一つです。(前・後文省略)」歯を食いしばって厳しい生活をしのいだ、農家の主婦の記録である。

阿部さんの手記にあるミカンの木の伐採は、戦事体制下における主食優先の「農業生産統制令」によるもので、昭和19年(1944年)に発令された果樹園の2割伐採と甘藷作付の強行措置は、果樹生産の急激な衰えにつながっていった。この年真穴では、24haのミカン園が伐採されたという。

**さん、**さんは「せっかく植えて育てたミカンを掘り起こして、イモ・麦を植えた時代もあったが、そういう時代を越えて戦後のミカン増植時代を迎えました。真穴のミカンは、20kgと10kgの木箱に詰められ、大阪・奈良を中心に送り出していましたが、陸路の輸送は一切無かった時代であり、真穴から八幡浜までは、昭栄丸という15tばかりの船で運び、八幡浜からは貨車に積みかえて送る方法をとっていたので、時には海のしけることもあり、その時にはミカン運びができなくて困りました。」真穴から八幡浜に通じる、およそ11kmの道のりは、いまでも曲がりくねって道幅の狭い所があるが、当時はそれ以上に道路条件が悪く、荷物の輸送は、専ら海上輸送に頼っていた時代である。

果実類の統制廃止が実現したのは、昭和22年10月からであり、果樹復興の兆しが具体的な形となって現れ始めたのは、この年からである。真穴地域においても、その勢いに乗ってミカン類の増植が進み、昭和20年の終戦当時72haにまで減少していた柑橘園が、昭和30年には125haに急上昇し、さらに年ごとにその勢いはとどまることがなかった。作れば高値に売れる好環境が農家を勇気づけたのである。

このような状態のなかで、昭和30年前後には地域内農道の問題が大きく浮かびあがってきた。当時、真穴農協の組合長をしていた**さんは、「いくらミカン植えても、『今のミカン作りのままでは骨おるばかりでいけんぞ。』ということが話題となり、わたしも『何よりも率先してやれ。』ということで太鼓をたたいたものです。それは昭和8~9年(1933~1934年)に、同じ真穴の大釜地域に設置された延長2kmの農道がヒントです。」

「真穴地域には、大正時代に打瀬船(うたせぶね)という15mほどの小舟に乗って太平洋を渡り、アメリカへ密航した人たちが沢山います。そのうちの一人が帰郷したときに『アメリカは道が広いので、何をしても便利で楽だ。真穴も広い道をつければええのに。』と話した言葉がきっかけで大釜農道ができました。その結果、この道を利用する人たちは楽になりました。」と農道にまつわるエピソードを語る。

昭和31年に着工された、農地保全事業の関連事業として、運搬道路の設置は、真穴の柑橘農業を軌道に乗せるためにも、どうしても取り組みたい計画であった。ところが実際に、この計画を実現する段階になると、いろいろの反対意見も多くでた。作ればもうかったミカン景気時代のことだけに、「ぜひ進めたい。」という一方で、「ここの畑は道を通さない。」と反対する人もあり、説得と計画の変更をいく度か繰り返しながら、昭和35年3月には、ついに延長2,017mの資材運搬道路が完成、真穴地域のミカン農業にとって、さらに弾みがついた。そしてこの新農道設置を契機に、地域内の基盤整備事業は一段とピッチをあげ、平成4年現在の真穴地域内農道は19,200m、モノレールの設置数は430基、その総延長は64,500mにまでに達している。

**さんは、真穴では一番早く車の運転免許を取り、昭和23年にはすでに自動三輪車を購入するほどの「カーマニア」だったようである。「道も狭く農道も無かったころであり、真穴では三輪車自体がまだ珍しく、『道もないのに、何に使うんぞ!』と大分笑われました。自分の家の農業用としてよりも、柑橘組合の仕事や、それに国会議員の選挙運動にも使いましたなァー。まあ、真穴では、オイコにミカン箱をくくり付けて、遠い山道を背中にかろうて運びよりましたけん、肉体労働が仲々でした。わたしたちは子供のころから、『山(畑)の行き帰りに荷物をかろわんような(背負わない)者は、本当の百姓じゃないぞ。』といわれていました。現在は基幹農道に加えてモノレールが隅々にまで設置されているので、背中で物を運ぶことがなくなり、便利になりました。農道設置に反対した人たちも、いまは喜んでくれており、みんなから良かったのォー、良かったのォーと感謝されています。」

百周年を迎えた、真穴ミカンの歩みを語る古老たちの顔には、無事にその基礎づくりを果たした、あんど感と充実感が漂っている。

|

写真1-2-10 百周年を迎えた真穴の柑橘園

平成4年11月撮影 |

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索