データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 社会経済1 農林水産(昭和61年1月31日発行)

一 昭和終戦時までの酪農の変遷

1 乳牛飼育のはじまり

乳牛飼育の推移

本県の乳牛飼育の統計は『資料編社会経済上』一三一頁のごとく明治一七年の四六頭にはじまり、牛乳も県計八四石で一人当たり消費量は一合に過ぎず、当時の価格は牛乳一合が三銭五厘で米一升四銭五厘よりは安く小麦一升二銭九厘より高値であった。

明治二一年の七七頭のうち七四頭が内国種で、一頭が外国種、その他雑種が二頭であった。

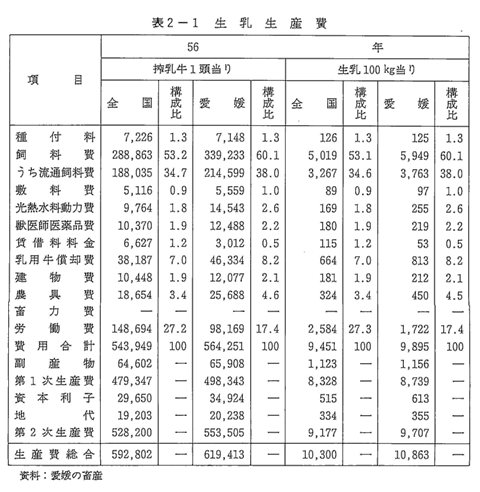

当時の生産費をみると温泉郡で和種乳牛の飼料代九円五四銭の内訳は、乾草六〇貫一二○銭、藁一二○貫一二○銭、青草一、五〇〇貫二二五銭、大麦七斗五升二二四銭、粉糠一石二斗一四四銭、その他一二○銭である。交尾料一円で、合計支出二九円七四銭に対して、収入は牛乳代一石八斗四五円、産仔代一五円、肥料代四円五〇銭、合計六四円五〇銭、差し引き益金三四円七六銭である。次に洋種をみると飼料代が乾草八〇貫、藁一五〇貫、青草二、〇〇〇貫、大麦一石、粉糠一石五斗と若干多くて小計一二円四〇銭である。交尾料は一五円と高価であり、諸雑費や資本利子を合計すると支出が合計五九円二五銭である。これに対し収入は牛乳代が七石二斗で一八〇円、産仔代五〇円、肥料代四円五〇銭で、合計二三四円五〇銭、差し引き益一七五円二五銭となっていて現状の下表2-1と比較して興味深いものがある。

この当時の本県の乳牛飼育は、市乳として、主として都市周辺において専業者によって飼育されていたもので、そのはじまりは、旧宇和島藩主伊達宗城侯は、その臣松井俊信を主任とし別当山下與吉をして東京雉子橋帝室御料牛乳搾取所に就き搾乳及びその製乳の方法を学ばしめて宇和島町において牛酪・乾酪・粉乳・煉乳などを製造せしめた。後には信俊に乳業全部を与え永く斯業を継承せしめたが、数年の後に俊信は破産し廃業するに至りたるも、当時既に竹村勇吉同町において牛乳販売を開始しており、さらに芝伊三郎・蛭子屋茂声なども相次いで本業を営むに至った。また翌明治六年には松山市において野沢弘武など九名の者が道後竹藪(今の道後公園)および由利島の貸し下げを出願し搾乳及び煉乳・乳油・乳糖の製造を計画せしめ道後竹藪のみの許可を受け営業するが、また明治九年には足立義久・林利與などを勧奨して一番町に搾乳営業を開始せしめた。また同じく明治六年一二月には喜多郡大洲町士族下井小太郎は生乳および粉乳製造を営み、同町士族礒田勝任・村越正雄など相次いで本業を開始している。次いで明治一四年に至り初めて牛乳搾取並びに販売取締規則が公布せられ新旧営業者を問わず総て出願させたが当時なお牛乳の需要は僅少にして出願者は左の六名の者にすぎなかった。

喜多郡大洲町 礒田 勝任 同 村越 正雄

松山市 谷内 宗氏 同 足立 義久

今治町 眞鍋 政造 宇和島町 松井 信俊

以後牛乳の需要は年と共に増加し、その取り締まりが不完全であることから明治三〇年規則を改正し、さらに出願せしめたところ同年における営業者数は左記のとおりであった。

温泉郡 四 越智郡 五 新居郡 二

喜多郡 三 北宇和郡 二 合 計 一五

このように当時の牛乳の消費は内科、産婦人科などを中心に医薬品扱いから、やがて医薬部外品となり、飲用乳として普及して来るまでには、遅々として進まず、かなりの長い年月を経てきたもので、県内では明治二九年に至り周桑郡を除く各郡に四一戸の搾乳営業者が存在するようになった。

この年松山市においては重川渡など六名の同業者が合同して資本金一万円をもって市内柳井町に松山牛乳販売株式会社が創立されたが数年にして三五年解散するに至った。また三三年には県下に「ツベルクリン」診断液を注射して乳牛の結核病検査が全国に先鞭をつけて実施され、同三六年より定期検診が行われるようになったほか、同年には温泉郡雄群村の徳本村次郎により初めて牛乳消毒器が導入され消毒殺菌牛乳が発売された。また明治四〇年には前記徳本村次郎や近藤金四郎などの主唱により、松山市内及び付近の当業者が合同して市内夷子町に伊予牛乳生産販売組合を設立し牛乳の共同販売が開始され、次いで同四三年には西宇和郡八幡浜町においても共同販売が開始された。 かくて大正時代に入り、同二年には温泉郡東中島村において、竹上米吉により煉乳および乳脂製造が開始されると共に余剰乳による乳果の製造販売が行われているが、その後牛乳需要も増えて不足するようになり「ひげの生えた赤ん坊には飲ますな」と乳児を抱えた主婦達が騒いだという位であった。

しかし第一次世界大戦による経済好況に乗じて、専業搾乳業者以外に都市、農村に酪農が興り始めたが、戦後の経済不況により低落することになった。

この大正期は県民の必要とするだけの牛乳や乳製品を生産供給する可能性が作り上げられた時代であり、国民の健康増進に寄与するという国策によって栄えた時代であったが、乳製品については舶来品も崇拝される時代であって国産品はなかなか伸びなかった。

昭和に入るや、搾乳専業形態によって独占化された飲用乳も農家生産乳の飲用進出が見られるようになり、県内でも昭和二年一〇月の畜牛結核病検査では他の検査場所が何れも搾乳営業者牧場であるなかで独り温泉郡西中島村、神和村、東中島村、睦野村が検査場所となっていわゆる現在の中島町が酪農業として本県最古の歴史を有する地域であったことがうかがわれる。昭和四年の畜牛結核病定期検査実施の概要は次のとおりであった。

愛媛県告示第八十九号

畜牛結核病予防法施行規則第三条ニ依リ左記ノ通検査ヲ施行ス乳用牛外国種牛雑種々牡牛ノ所有者又ハ管理者ハ所轄

市町村長ノ指定スル日時場所ニ於テ検査ヲ受クヘシ

昭和四年二月二十六日 愛媛県知事 市村慶三

記

自昭和四年 四月十九日

至同 年 四月二十日 越智郡 菊間町 松田伊平牧場

自昭和四年 四月二十一日

至同 年 四月二十二日 同 波止浜町 檜垣熊一牧場

自昭和四年 四月二十三日

至同 年 四月二十四日 同 盛口村 越智数太郎牧場

自昭和四年 四月二十五日

至同 年 四月二十六日 同 東伯方村 村上良策牧場

自昭和四年 四月二十七日

至同 年 四月二十八日 同 津倉村 矢野通平牧場

自昭和四年 四月二十七日 越智喜一

至同 年 四月三十日 今治市大字日吉村 木原頼一牧場

自昭和四年 五月一日

至同 年 五月二日 同 大字今治町 御手洗徳平牧場

自昭和四年 五月三日

至同 年 五月四日 越智郡 桜井町 飯尾平太牧場

自昭和四年 五月五日

至同 年 五月六日 周桑郡 壬生川町 越智猪三雄牧場

自昭和四年 五月七日

至同 年 五月八日 同 小松町 黒河伝右衛門

自昭和四年 五月九日 新居郡 西条町 矢野與平牧場

至同 年 五月十日 石川文吾牧場

自昭和四年 五月十一日

至同 年 五月十二日 同 泉川村 高科喜之助牧場

自昭和四年 五月十三日

至同 年 五月十四日 同 新居浜町 住友牧場

自昭和四年 五月十五日

至同 年 五月十六日 宇摩郡 寒川村 阿部熊太郎牧場

自昭和四年 五月十七日

至同 年 五月十八日 宇摩郡 松柏村 菰田本次郎牧場

自昭和四年 五月十九日

至同 年 五月二十日 同 上分町 石川覚市牧場

自昭和四年 十月一日

至同 年 十月二日 松山市 藤原 野本杢雄牧場

同 上 同 道後町 成松時慶牧場

自昭和四年 十月三日

至同 年 十月四日 同 藤原 山崎重蔵牧場

同 上 同 小坂 村井誠牧場

自昭和四年 十月五日

至同 年 十月六日 温泉郡 睦野村

自昭和四年 十月五日

至同 年 十月二十日 同 東中島村

自昭和四年 十月二十一日

至同 年 十月二十二日 同 神和村

自昭和四年 十月十九日

至同 年 十月二十六日 同 西中島村

自昭和四年 十月二十八日

至同 年 十月二十九日 同 堀江村 大倉忠雄牧場

同 上 同 三津浜町 河根近太郎牧場

自昭和四年 十月三十日

至同 年 十月三十一日 同 河野村 中岡鉄五郎牧場

同 上 同 久枝村 石丸英一牧場

自昭和四年 十一月一日

至同 年 十一月二日 同 久枝村 大亀文吉牧場

同 上 同 川上村 寺田雅光牧場

自昭和四年 十一月三日

至同 年 十一月四日 同 浮穴村 河本藤吉牧場

昭和四年 五月二十八日及二十九日 伊予郡 岡田村 三好安市

同 年 五月三十日及三十一日 同 郡 郡中村 近藤財治郎

同 年 六月一日及二日 上浮穴郡久万町 正岡槇太郎

同 年 同月三日及四日 喜多郡 内子町 大宅一志

同 年 同月五日及六日 同 郡 大洲町 立花綱平

同 年 同月七日及八日 同 郡 大洲町 渡邊彌三郎

同 年 同月九日及十日 同 郡 自瀧村 城戸萬太郎

同 年 同月五日及六日 同 郡 長浜町 尾崎彌太郎

同 年 同月七日及八日 同 郡 出海村 鈴木與三兵衛

同 年 同月九日及十日 西宇和郡三机村 二宮平八郎

同 年 同月十一日及十二日 同 郡 川之石町 小倉武一郎

同 年 同月十三日及十四日 同 郡 日土村 竹内石平

同 年 同月十五日及十六日 西宇和郡八幡浜町 菊池武

二宮福次朗

同 年 同月十七日及十八日 同 郡 神山町 平田和太郎

同 年 同月十九日及二十日 同 郡 二木生村 菊池庄七

久留島均一郎

同 年 同月二十一日及二十二日 同 郡 三瓶町 宇都宮若梅

昭和四年 十一月十二日十三日 東宇和郡高山村 増本岩治

同 月十四日十五日 同 宇和町 沖野磯吉

同 月十六日十七日 同 同 山家馬太郎

梶原重作

同 月十八日十九日 同 笠置村 農家飼育牛

同 月二十日二十一日 同 多田村 伊藤武義

同 月二十二日二十三日 同 野村町 佐尾團平

同 月二十五日二十六日 宇和島市 石丸運夫

中浦ヒサ

同 月二十七日二十八日 宇和島市 槇野次郎吉

松下吉松

同 月二十九日三十日 同 古岩兵太郎

同 月二十五日二十六日 北宇和郡吉田町 丸山為太郎

同 月二十七日二十八日 同 立間尻村 牛川権太郎

同 月二十九日三十日 同 三間村 黒田銀太郎

十二月一日二日 同 泉村 高田美敬

同 月四日五日 同 高近村 国松佐治郎

同 月七日八日 南宇和郡御荘町 尾崎幸太郎

それから数年後の昭和五年から九年にかけては、世界的な農業恐慌に襲われ乳業界も未曽有の難局にぶつかり乳牛頭数も四〇〇頭前後で停滞の状態を余儀なくされた。

2 酪農業のはじまり

酪農業の成立過程

前述の状態が昭和一五年ころまで続く反省の中から、政府の無畜農解消、すなわち有畜農業が奨励され、酪農を有機的に組み入れて、農業経営を安全かつ有利に展開し、従来のような投機的かつ非農民的な専業乳業経営からの脱皮が提唱されて本県酪農の発展へと連なるのである。やがて満州事変・日中戦争と逐次拡大されて戦争的様相が濃くなるにつれて、輸入関税の引き上げや国産品愛用の立場から、産児用にも国産煉粉乳が積極的に供給されるようになり、加えて乳製品輸出が外貨獲得の重要な国策となったため、国内産生乳の需要が急増するようになり、酪農業界は異常な緊張気運を招来した。

豊富低廉な酪農生産物の生産を促進するため、昭和一二年には乳牛の登録および乳牛能力検定事業奨励規則が制定され、さらに同一四年には牛乳・乳製品の重要性が再認識されて「酪農調整法」が公布され、翌一五年には牛乳および乳製品配給規則が制定せられて生産・販売の統制がなされたほか、『資料編社会経済上』二九七頁のとおり愛媛県酪農協議会規程が知事の諮問機関として設定せられ、愛媛県における酪農に関する総合計画、牛乳の需給、乳価その他酪農に関する重要事項を調査審議に当たることになった。またこの年の頭数は五七七頭に増加し、さらに一八年には戦前ピークの一、四一一頭と大きく躍進した。

しかし第二次世界大戦が日々深刻の度を加えるにつれて労力・飼料事情なども悪化の一途をたどり、末期に近づくに従って飼料資源は枯渇し、配給飼料も豚と鶏は配給停止になる状態で、牛乳生産も減少する一方で、加えて牛乳は戦争目的のカゼイン(飛行機のプロペラ接着剤)の増産に向けられる状態で酪農業も後退するばかりであった。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索