データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 社会経済1 農林水産(昭和61年1月31日発行)

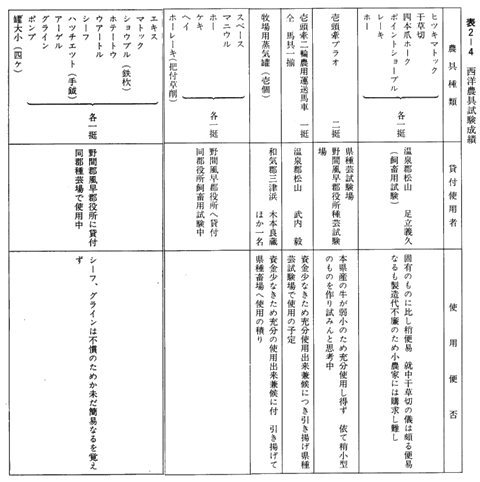

四 西洋農具の輸入と試用

本県で試用の西洋農具

西洋農具の輸入は明治初年から一一年まで続けられたが、明治一〇年に米国から一五六個(池田謙蔵購入)、濠洲から八八個(メルボルン博覧会で購入)、その他二三二個(英国より購入)の到着が記録されているだけで、品目・員数は明らかでない。輸入した農具は勧業寮の試験機関(内藤新宿試験場・霞ヶ関試験場・下総牧羊場・駒場野など)で試用し、有望のものは模造し、学校・有志・府県に貸与あるいは売却した。農商務省(明治一四年四月七日、内務省勧農局より分離独立)の府県別農具新規貸与個数累年表と同売却個数累年表によると、本県にはこの輸入農具から明治九年に二四個、同一〇年に七個が貸与され、二三個が売却されている。(明治前期勧農事蹟輯録上巻八一五頁)

貸与された三一個の輸入農具は、種芸試験場、篤志家に委託して使用の便否を試み、明治一三年二月に、県はその結果を勧農局へ次のように報告している。(表2-4参照)

以上の報告によると西洋犁は、和役牛の牽引力が弱くて使用が不可能であり、牧場用蒸気罐その他の農具は、いずれも高価で零細農家にとっては導入し難い農具であったと見ることが出来る。

明治一〇年に購入した二三個の種類は不明であるが、輸入農具の模造品で以上のいずれかであったと思われる。

農商務省の明治一五年各府県西洋農具貸与表によると、続いて本県には次の一八種類(二二個)と雑種(一〇個)、合わせて三二個が貸与されている。(実際の貸与は一三年または一四年と思われる)

農 具 名 個 数 農 具 名 個 数

○ウイスシャース(木鋏) 一 ○フヲーク(叉把) 二

○スベード(方形鍬) 二 ヘイフヲーク(乾草叉把) 一

○アツクス(斧) 一 ○ポテートホーク(馬鈴薯把) 一

ハッチエツト(手鉞) 一 ○ポイントショブル(尖形鉄杴) 一

グレインシツクル(麦刈鎌) 一 ショブル(鉄杴) 一

ウアートヲポット(如露) 一 ムーインマシーネ(剪草器) 一

プラウ(犁) 一 ○ポンプ(卿筒) 一

○ホー(草削) ニ チャールスチン(麦蒸器械) 一

○レーキ(手把) 二 西洋農具雑種 一〇

○ホーレーキ(把付草削) 一

その後の西洋農具

勧業寮(明治一〇年一月廃止、勧農局設置)は明治一一年を最後に西洋農具の輸入を中止し、翌一二年五月に三田農具製作所を新設して西洋農具の本格的な模造を開始した。本県に貸与された右の農具は輸入品ではなく、この三田農具製作所における初期の試作品的模製農具であったと思われる。

右の三二個の試用経過は明らかでないが、○印の一〇種類は中央、地方の実験を経て在来の農具に比較して便利であることが確認されていたもので、輸入農具に多少の改良を施したものも含まれていたことが考えられる。

その後、本県は明治一八年に一個(種類不詳)が貸与され、一六年に七個(二四円)、一八年に三個(ニ七円)、一九年に三個(一〇円)、二〇年に一個(四円)の合計一四個の農具を購入しているが、その種類は不明である。

農商務省は明治一六年に農具貸与内規を定め、それまでに貸与の農具も同規程により扱われたが、明治二二年に内規は廃止され、同時に府県に貸与していた農具もすべて処分された。

明治九年から同二〇年までの一二年間に、本県に導入された西洋農具は貸与六四個、購入三七個、合計一〇一個になるが、少数の「便利な雑具」を除き大農具はほとんど定着していない。しかし明治~大正期の中、小農具の中には、西洋農具を原型として改良された農具も少なくない。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索