データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 社会経済1 農林水産(昭和61年1月31日発行)

二 稲作の耕種概要④

11 脱穀調整

脱穀作業の慣行と用具

乾燥した稲穂は圃場で脱穀するのが通例であるが、山小屋あるいは自宅の庭に運び脱穀する地方もあった。雨のおそれがある時は稲穂を円形に積み重ね、藁で上を覆っていた(これをヨセグロという)。

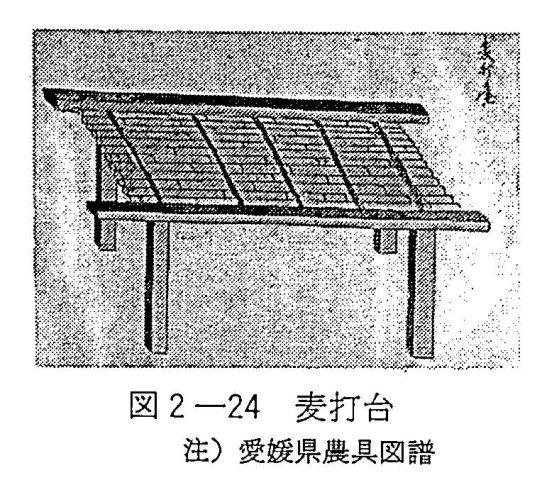

脱穀は千歯(万力・千把こぎ・稲こぎ・金こぎ・稲箸)、扱箸(こいはしともいう)、麦打台(打穀台)、カラハシなどによって行われた。

扱箸は稲の根刈、脱穀が始まった古墳時代末期または平安時代の初期にまで起源がさかのぼる古い脱穀用具であるが、辺境地あるいは水田地帯でも少量の種籾・屑稲の脱穀には明治の初期まで使われていた。

麦打台(図2-24)は主として麦の脱穀に使われていた農具であるが、脱粒の容易な品種では稲にも使用され、明治以降まで広く全県下に残っていた。

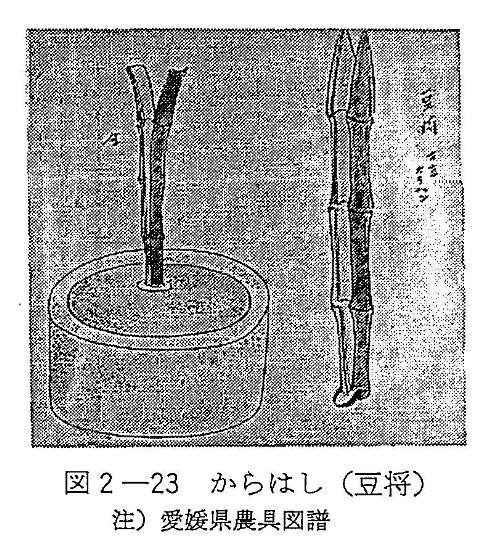

カラハシ(図2-23)は、石臼などの穴へ二本の竹を立て、これに穂を引掛けて脱穀するもので、扱箸が千歯に移行した一八世紀の初期に開発された用具である。豆こぎの別名があり本来はその名のとおり豆類の脱穀用具として考案されたものであるが、まれには稲の脱穀(少量の種籾の脱穀)にも使われていた。以上のほか特殊なものとしては久万郷に水車を利用した脱穀例があったが、最も一般的なのは千歯扱であった。

千歯とその変遷

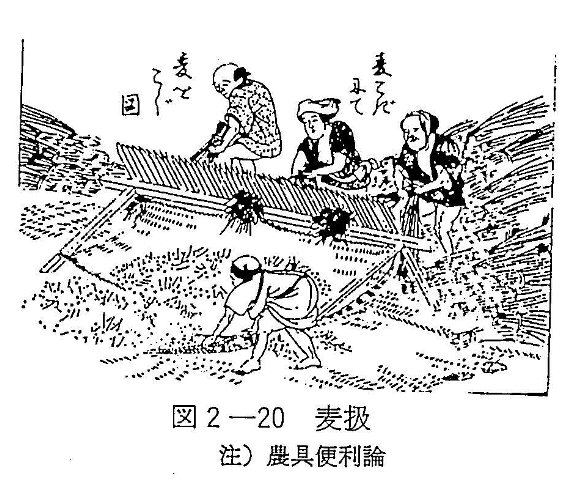

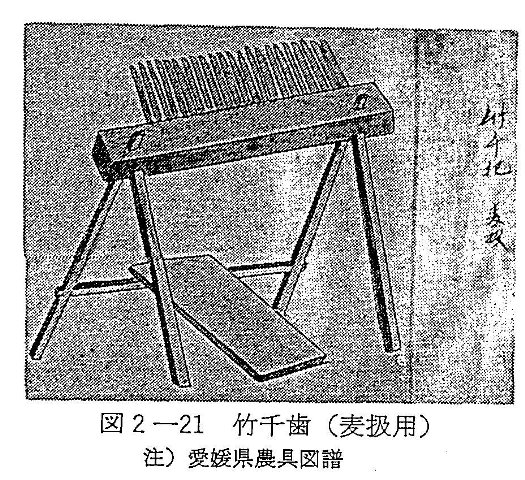

千歯が出現したのは元禄から享保(一六八八~一七三五)のころである。元禄時代の直前に古来の一人用扱箸から二人用の長さ二尺ほどの大こはし(図2-19)が考案され、さらにこの大扱箸が数本の割竹を固定した脱穀用具に転化するがこれが千歯(千把、千歯)であり、当初は麦の脱穀具(図2-20)として生まれたものである。やがてこの麦千歯が稲の脱穀にも使用されるようになり、同時に竹製のほか鉄製のものも現われるが、その時期が前述の元禄、享保のころである。

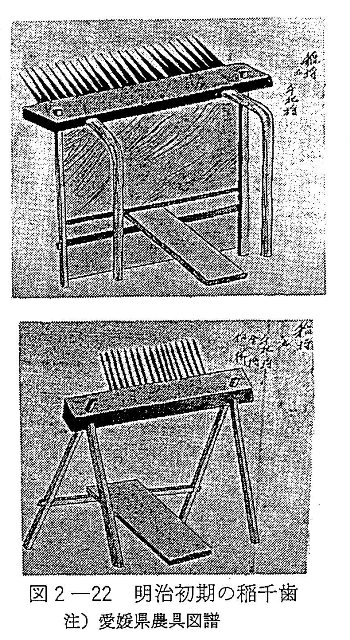

しかし鉄千歯が一般に普及したのは明治も中期になってからで、県内で使用されていた明治一〇年ころまでの千歯は大半が竹製で、鉄千歯の使用者は一部の篤志家や富農に限られていた。明治一三年一一月に開催された県の勧業課主催の農談会の記録に「麦コギ稲扱は従来、竹にて製し(中略)近来、鉄製丸打を用ゆ。是有益の農具なり」とあり、漸くこの時期から鉄千歯が使用されるようになっていたことを伝えている。

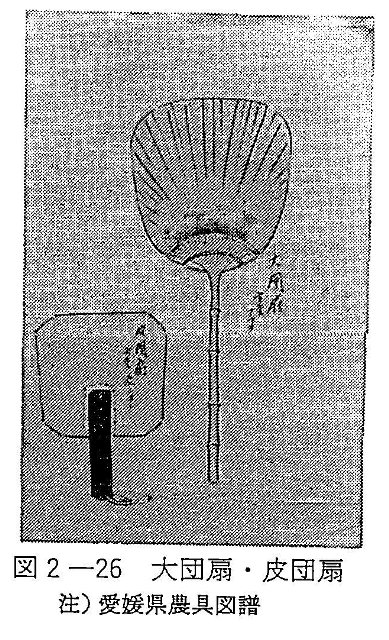

脱穀した籾粒の精選には篩(あらけんど・中けんど・揚げけんど)などのほか風を利用していたが、無風のときは風起莚(図2-25)やうちわの特産地である讃岐地方では大団扇(図2-26)を使用していた。

|

図2-19 大扱箸による脱穀 |

図2-20 麦扱 |

図2-21 竹千歯(麦扱用) |

|

図2-22 明治初期の稲千歯 |

図2-23 からはし(豆将) |

図2-24 麦灯台 |

|

図2-25 風起莚(かぜおこし) |

図2-26 大団扇・皮団扇 |

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索