データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 社会経済1 農林水産(昭和61年1月31日発行)

一 農作業の共同化

共同作業の奨励と普及

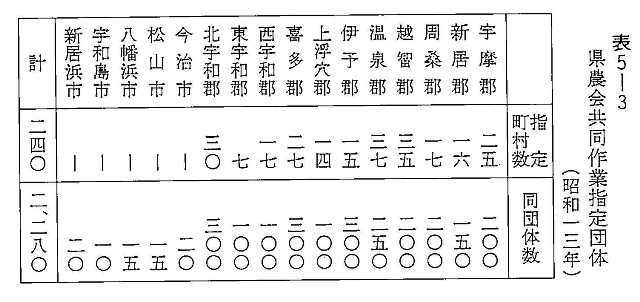

農業界で戦争の投影が最も早く、また鮮明に現れたのは労働力の減少面であった。労力不足の対策としては、農作業の共同化、省力技術の開発、勤労奉仕などの方策がとられたが、とくに重視され全町村で実施されたのは農作業の共同化であった。昭和一二年八月に帝国農会は予想される労働力の減少に対処するため (一)応召農家の農業経営に支障ある場合は、実行小組合または組合員の所有する家畜、農具、農用車等の生産手段、労力を提供して農業経営の維持に努める (二)応召農家の経営が困難な場合はその農地を共同管理として経営を管理する の二項目を系統農会の基本方針として打ち出し、本県農会もこれに呼応して翌一三年の三月に (一)農業生産力の維持 (二)軍需農産物の確保 (三)農業経営の安定 を目標として共同作業の積極的な奨励に着手し、指導者の養成講習会の開催、共同作業の普及宣伝のポスター、優良組合の紹介などの印刷物を配布するとともに、町村、団体を表5―3のように指定して農作業共同化の濃密指導を開始した。

県産業督励部も昭和一二年一〇月の県会で同部の初年度予算中に農機具、畜力の共同利用を内容とする共同作業場建設費一万五、〇〇〇円(一か所五〇〇円三〇か所)が認められ、共同作業の普及につとめた。共同作業場の建設は、昭和七年に始まった経済更生運動でも奨励され、昭和一二年までに一〇六か所に設置されていたが、産業督励部のこの指導奨励により、未設置町村の三〇か所に、農機具、畜産の共同作業施設が新設された。

共同作業の普及実績

労力不足の深刻化と県農会、産業督励部の強力な指導督励によ り、農作業の共同化は急速に普及し、開戦から三年目の昭和一五年には、戦時下の営農形態として完全に定着し、昭和一六年の春季農繁期作業(米麦作関係作業)の共同化は次のように実施された。

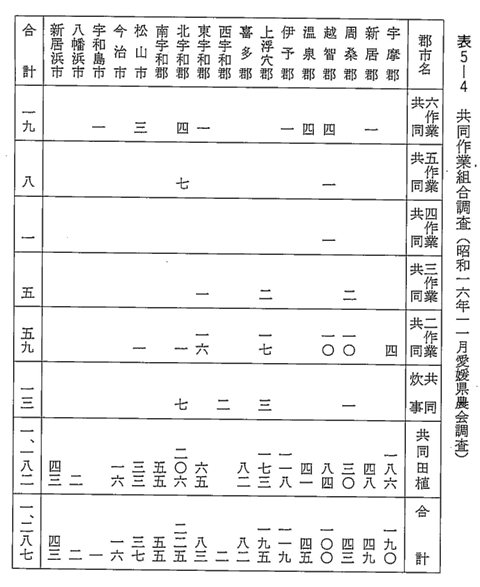

一、共同作業の種類別実施小組合

(一)共同炊事、田植、託児所、麦調整、受検、苗代の六作業を共同で綜合的に実施せるもの 一九実行組合

(二)共同炊事、田植、苗代、麦調整、受検の五作業を綜合的に実施せるもの 八実行組合

(三)共同炊事、田植、苗代、麦調整の四作業を綜合的に実施せるもの 一実行組合

(四)共同炊事、田植、苗代の三作業を綜合的に実施せるもの 五実行組合

(五)共同炊事、田植の二作業を実施せるもの 五九実行組合

(六)共同炊事のみ実施せるもの 一三実行組合

(七)共同田植のみ実施せるもの 一、一八二実行組合

合 計 一、二八七実行組合

二、共同作業別実施状況(同 上)

(一)共同炊事を実施の小組合

実施町村数 四二

小組合数 七七

参加戸数 一、七八四戸

人 員 七、四四一人

実施期間 自六月一五日至七月一五日

(二)共同田植を実施の小組合

町村数 一一四

小組合数 一、〇七五

参加戸数 五、四四〇戸

人 員 五、八一三人

植付面積 九、二〇二反

実施期間 自六月五日至七月一五日

(三)共同苗代を実施の小組合

町村数 六二

小組合数 二一八

参加戸数 四、八一六戸

人 員 八、〇九八人

苗代面積 六〇二反

(四)麦収穫、調整、受検を実施の小組合

町村数 一〇一

小組合数 一、三四八

参加戸数 三〇、〇七七戸

調整数量 一八四、〇七六石

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索