データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 社会経済1 農林水産(昭和61年1月31日発行)

四 物価の統制

物価の騰貴とシェーレの拡大

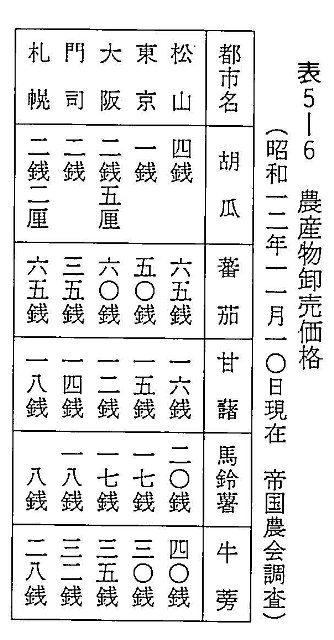

開戦と同時に農産物価は軒並みに騰貴し始めるが、本県の騰貴は特に顕著であった。帝国農会が実施した昭和一二年一一月一〇日現在の全国主要都市五〇か所の農家生産物の卸売価格調査によると、松山市の物価は東京・大阪・門司・札幌をしのぐ実態であった。

最高、最低価格を決めた米穀統制法の下にある米穀まで、品薄により同年一一月の端境期には、一斗につき約一〇銭の騰貴(前年の公定価格一石三三円八二銭)がみられた。農産物価の騰貴で農家経済は表面的な好況を呈したが、軍需の増加、輸入品(綿花・ゴムなど)の制限により、開戦二か月で諸物価も同様に奔騰(一五%)し、鋏状価格差(シェーレ)が拡大した。

日銀松山支店の調査によると、昭和一二年九月の松山市内物価指数(米麦その他重要品目二五種類)は、前月比〇・五%の騰貴を示し、前年同期に比較すると一四・六%の急騰で、特に農機具関係の鉄類・肥料の硫安・豆粕類の騰貴が著しく前者は一五五%の暴騰振りであった。

物価抑制のため、昭和一三年七月(九日)に物品販売価格取締規則が公布施行され、翌一四年一〇月(一八日)には価格等統制令が公布されたが、騰貴する諸物価の中で農業生産を最も脅かしたのは、労働力の減少に伴う雇用労賃の騰貴と、物価の騰勢を誘因とする小作料の便乗的引き上げであった。

労賃の統制

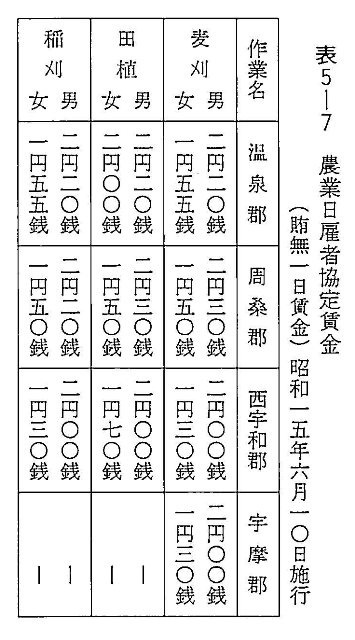

昭和一五年一月に制定の賃金臨時措置令(同月二六日農業労働賃金協定要綱決定)により、愛媛県賃金臨時措置令施行細則(昭和一五年一月二三日愛媛県令第二号)が定められ、同年六月以降、各郡市または地域ごとに知事の許可をえて、農業日雇労働者の賃金が協定された。地帯により多少の相違はあるが一般的に東中予が高く南予が安い東高南低の傾向があった。

小作料の統制

諸物価が高騰するなかで、小作料の引き上げの兆しが現れ、これを抑止するため、昭和一四年一二月に、国家総動員法を発動して小作料統制令(昭和一四年一二月六日公布同一二月一一日施行)が布かれ、これに基づき昭和一五年一月に愛媛県小作料統制令施行細則(資料編社会経済上五六頁)が制定され、小作料も統制の対象となり以後、引き上げが抑制された。しかし同統制令は、当面する小作料の高騰の抑止を目的としたもので、高率の現物小作料に触れるものではなかった。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索