データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 社会経済1 農林水産(昭和61年1月31日発行)

二 農業試験場

農業試験場の沿革と研究成果

農業試験場が道後村(現松山市)に移転後の主な沿革は次のとおりである。

大正四年四月 県立農業技術員養成所を併置する。

大正一一年四月 果樹試験地を松山市東野町に新設する。

昭和 八年六月 南予柑橘分場を東宇和郡玉津村に設置

〃 九年四月 高冷地試験地を上浮穴郡久万町に設置

〃 一三年四月 農会技術員養成所を併置

〃 一八年四月 高冷地試験地を久万分場と改称

〃 一九年七月 県立農事試験場を県立農事指導場と改称

〃二〇年一二月 県立農事指導場を再び県立農事試験場と改称

〃 二一年四月 東予分場を越智郡清水村に設置

〃 二二年四月 農林省松山農事改良実験所を設置

〃 二三年四月 県立果樹試験場の創設にともない果樹関係の試験地を分

離

〃 二四年四月 農会技術員養成所を廃止し、県立農業講習所を併置

〃 二五年四月 県立農業講習所を愛媛県高等農業講習所と改称

〃 二五年九月 農林省松山農事改良実験所を農林省中四国農業試験場に

移転

昭和二八年五月 特用作物試験地を越智郡岩城村に設置

〃二九年一二月 愛媛県立農事試験場を愛媛県農業試験場と改称。特用作

物試験地を岩城分場と改称

〃三八年一〇月 久万分場庁舎新築落成

〃 三九年四月 岩城分場を果樹試験場に移管

〃 四〇年三月 東予分場庁舎新築落成

〃 四五年三月 農業試験場本館新築落成

〃 四六年四月 愛媛県高等農業講習所を愛媛県立農業大学校と改称分

離

〃 四七年三月 農業試験場整備計画により下伊台地区に試験ほ場の用

地買収

〃 四八年四月 東予、久万分場を廃止し、それぞれ試験地とする

〃 五〇年四月 研究部門について部、科制を廃止し、プロジェクト研究

体制をとる。

〃 五六年四月 新農業試験場整備検討委員会を設置し、一〇月整備方針

を決定、北条市上灘波庄地区を候補地とする

〃 五七年三月 北条市上灘波庄地区に二七・四haの用地の買収を終り、

以来、土地基盤整備二四・五ha、研究施設二八棟、付属

施設一八棟の整備を六〇年三月に完了した。

現在の機構と業務研究の内容

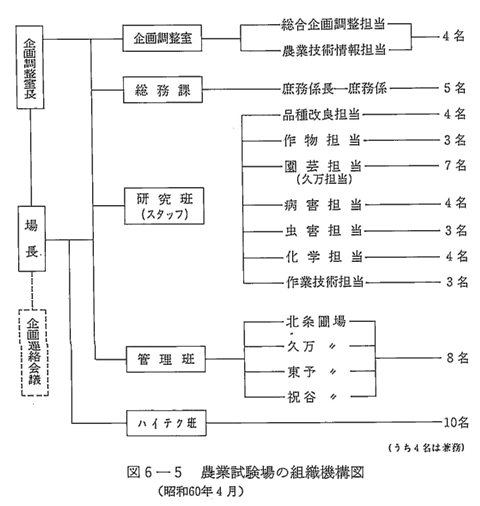

昭和六〇年四月の組織機構は、左のとおりで、六〇年四月から新しくハイテク班が置かれた。

企画調整室は、各試験研究機関との共同研究、および農業関係試験研究機関の総合調整を行う。また、農業関係試験研究機関と農業改良普及所との調整や農業技術情報、研究成果の有効利用を図る。

研究班の品種改良担当は、水稲・麦・大豆などの優良品種の育成、適品種の選定を行うとともに、原々種、原種の採種事業を行う。

作物担当は、水稲の良質安定栽培、超多収栽培、低コスト栽培、麦の全面全層栽培の安定多収、大豆の安定多収など効率的生産技術確立のための栽培試験を行うとともに、水田・転換畑の雑草防除や水稲・麦・大豆などの生育調節技術に関する研究を行う。

園芸担当は、本県主要疏菜の省資源的作型と品種選定、栽培技術の確立、県内特産疏菜品種の優良系統の選抜育成、雨除け栽培など中山間地の野菜栽培技術の確立を行う。また、本県主要花きの品種選定、作型、栽培技術、生育開花調節技術の試験研究を行う。

病害担当および虫害担当は、農作物病害虫の防除のため、生態の研究や新農薬の効果試験を行うとともに、生物などを利用した新しい防除法の開発と実用化を図り、総合的防除法を確立する。また、病害虫発生予察事業とその精度向上の試験を行う。

化学担当は、水田高度利用のための土壌改良法および施肥技術改善、連作障害と土壌微生物の関係、園芸作物の品質向上と土壌環境の究明、また、地力増強対策や農薬残留分析対策調査を行う。

作業技術担当は、農業機械、施設環境に関する研究。主要農作物の育苗、収穫、乾燥作業の省力化をはかり、低コスト機械化作業技術の確立、また、基盤整備とその後の作業技術体系改善の試験を行う。

ハイテク班は葯培養などバイオテクノロジーをはじめ、各種の先端技術の開発研究を行う。

戦後の主要な研究成果は次のとおりである。

水稲・麦

戦後、当場育成の水稲品種で奨励品種に採用されたものには、伊予旭・松山三井・伊予千本・伊予力・とよみのり・えひめもちの六品種があり、特に食味良好で多収性の松山三井は、現在も銘柄品種の指定を受け、東、中予で広く栽培されている。

水田の作付体系の改善、台風・塩害など災害回避を目的とした水稲作の作期移動について、昭和三〇年を中心に試験研究が行われ、早期栽培・晩期栽培・二期作・短期栽培について、適品種の選定と栽培技術が確立された。

また、生産の安定増収のため、中山間部における水稲安定多収のため保温折衷苗代の技術確立を行い。その他水稲の生産安定のため、水管理の適正化、生育調節剤の利用技術を確立した。

水稲作の省力化については、除草剤の適正利用、乾田・湛水直播、田植機利用による稚苗、中苗移植などの技術確立が行われた。

戦後、当場で育成され、奨励品種に採用された裸麦には、愛媛裸三・四・五号があり、二〇年代後半から四〇年代前半には、県下で広く栽培された。

麦作で大きな研究成果に、全面全層まき(ばらまき)栽培がある。この技術は当場で、栽培・農業機械・土壌肥料・病害虫関係者が一体になって開発した技術で、麦作の生産性を飛躍的に向上し、現在では本県はもとより全国各地に普及している。また、水稲作の作付け前進に伴い麦の早熟化栽培の技術確立が進められている。

畑 作

トウモロコシ・大豆・かんしょ・ばれいしょなどについて、本県に適応する品種選定が行われ、また、秋ばれいしょ栽培の安定をはじめ、各作物の安定増収技術の確立が行われた。さらに、畑作の生産性向上のため、除草体系を確立し、とくに転作大豆について、品種、栽培法、施肥、病害虫防除、機械化作業の技術確立をした。

また、製紙原料作物、薄荷、香料作物などの品種の選定、栽培法、加工技術の確立が図られた。

蔬 菜

当場育成の蔬菜品種で、県下に普及しているものには、イチゴの媛育・湯姫があり、戦後、各種蔬菜について、周年出荷を目的に、品種生態、栽培法を明らかにし、作型の確立を行った。

また、農業用ビニールの開発以降、温床障子・トンネル・ハウスヘの利用を解明し、ハウス栽培上問題となった日照不足での育苗環境の改善、高温障害、トマトの奇形果対策、連作障害対策として接木栽培技術と土壌管理技術、変温管理などの技術確立を行うと共に、ソラマメなど新作物の導入、養液栽培技術を明らかにし、一方、換気・かん水の省力技術、地中熱交換など自然エネルギーの利用技術の解明を進めた。

露地蔬菜については、各種蔬菜に対する除草剤の利用など省力技術、植物ホルモンによる落果防止、貯蔵性向上技術を確立した。

病虫害の予防

稲のしまはがれ病、トマトのモザイク病、キュウリの緑班モザイク、促成トマトの黄化萎凋症、ソラマメ・露地キュウリのウィルス、イネヨトウ、土壌線虫、イダサシソクイガ、ハスモンヨトウなどの病害虫の発生生態を明らかにし、防除技術の確立を進めた。

また、戦後開発された新農薬の各種病害虫の防除効果を明らかにするとともに、ニカメイチュウ・ウンカ・ヨコバイなどの薬剤抵抗性とその防除対策として、薬剤の組み合わせなどを明らかにした。

土壌肥料

低位生産地の原因を明らかにし、火山灰土壌・酸性土壌・秋落水田の改良対策を行った。特に、県内の秋落水田は、漏水型で、珪酸・塩基・鉄などの欠乏することを明らかにし、これら資材の効果が顕著であることを実証した。また、土地改良区の土壌調査により、土壌型とほ場整備の方法、ほ場整備後の適切な肥培管理を究明した。

次に、地力保全基本調査、地力変動観測調査、土地分類基本調査などにより、県内の土壌特性を明らかにすると共に、深耕、有機物、微量要素、特殊成分の施用、深耕などにより土壌養分状態の改善(土づくり)対策を確立し、増収と品質向上に寄与した。

また、土壌汚染対策・家畜ふん尿・産業廃棄物の有効利用・園芸作物の生理障害の解明と改善対策を明らかにした。

農作業の機械化

動力耕うん機の開発以降、耕地整地・播種・植付け・中耕・病害虫防除・刈取脱穀・乾燥調整など各種農業機械の性能を明らかにすると共に、機械化に伴う土層改良、品質管理など多くの課題を解決した。

さらに、麦の全面全層播栽培、水稲の乾田直播栽培、湛水直播栽培の機械化作業一貫体系を確立し、三間町で水稲作機械化総合実験農場、また、水稲直播機械化栽培については、大洲市・宇和町で、それぞれ現地実証を行った。水田表裏作の大型機械化一貫体系については、大洲市・宇和町で水稲の乾田直播とイタリアンについて、現地組立て実証を行った。

その他、基盤整備跡地の透水性改善・露地蔬菜の機械化・転換畑の排水改善・転作大豆の機械化技術の確立などが行われた。

経営改善

農業地帯(平野部水田地帯・急傾斜段畑地帯・中山間地帯など)営農類型または作目(有畜農業・畑作・水稲作・麦作・施設園芸など)について現地の実態調査を行い、経営上の課題を明らかにし、課題解決方策の樹立を行い、必要に応じて、現地で技術の組立て実証を行った。

また、構造改善地区の技術確立の実証や実用化技術の組立て、地域別経営類型の策定を行った。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索