データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 社会経済1 農林水産(昭和61年1月31日発行)

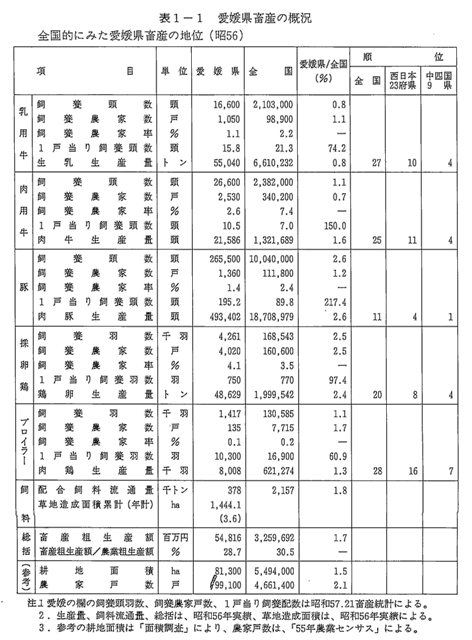

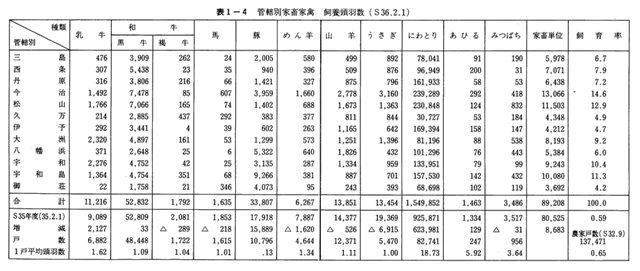

第九節 最近における畜産情勢

国際競争力を模索する畜産の時代へ

一九八〇年代は低成長、視界ゼロの時代といい、また国際化、巨大化、情報化社会だといわれている。

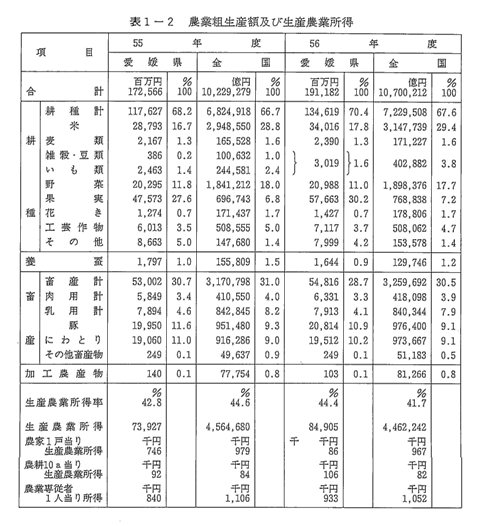

畜産もまた、世界の政治経済の影響をもろに受ける時代となった。従って、世界経済が低成長下にある現在、我が国の貿易経済も従来の輸出主導型から、民間活動を主体とした内需主導型に転換をはかりながら安定成長を期待しているもので、期するところは個人消費の伸びである。

しかし、畜産物の消費の伸びに大きな期待を持つことは困難な情勢で停滞の方向にあり、むしろ供給過剰による畜産物価格の低迷、牛肉の自由化問題など、どれをとっても、苦難と起伏の多い時代が予想される。

こうした内外の諸情勢から畜産経営は改めて国際的な視野に立ってその環境、諸条件に的確に対応しながら、また最新のテクノロジーを持った経営に目覚めなければならない時代を迎えている。

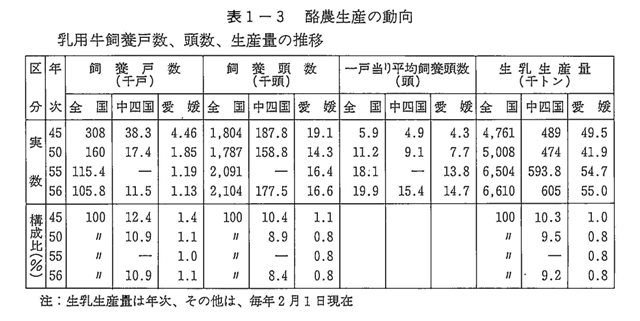

従って、最近の畜産をめぐる一般の動向は、従来より高いペースではないが、各部門ともに総飼養頭羽数の伸び、一戸当たりの頭羽数の増大が見られており、酪農などでは既に欧州共同体諸国の水準に達したのに対して、畜産農家の減少傾向は依然として続いている。これは企業的経営を中心として農家副業的畜産経営が年々ふるいにかけられているもので畜産専業農家といえども、このような厳しい「とうた」を免れない。

そのため今後の経営見通しについて農家は焦燥と不安とで危機意識が非常に強く、近い将来資本に制圧されることを危惧する声も高くなっている。

こうした情勢に加えて、肉用牛を除く各部門では供給過剰構造があり需要動向に即した計画生産が一層必要となっており、さらに外国からの市場開放圧力、対内的行財政事情は一層厳しいものとなっている。

このような情勢から、これからの畜産経営は国際競争力を持った足腰の強い畜産を念頭に置いた生産性向上など経営内容の質的充実、畜産物の流通・加工の合理化、関連産業の健全な発展などが今後必須の条件課題であり、特に立地条件で競争力の弱い肉用牛生産の効率的な経営の模索は最重点課題となろう。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索