データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 社会経済1 農林水産(昭和61年1月31日発行)

二 家畜商

1 牛馬商

本来は「午玄人」からきたもので、牛飼い、馬飼いの玄人の意であって「馬喰」となり、江戸末期に至っては「博労」と使われるものが多くなったが、紀元九〇〇年代において既に「ばくろう」なるものは存在したといわれる。

特に藩政時代には庄屋が牛馬商を兼ねるか、あるいは領主の任命になる特権的な牛馬市の管理者で高い地位にあった。例えば大阪天王寺市における石橋孫右衛門などはその最たる存在であって世襲の職であった。このように地方においても旧藩時代の博労なるものは地方の有力者であった。

従って明治になっても重視され、元年一一月には法令第三〇四号で全国の牛馬の飼育者や横浜その他に居留の外国人に対する牛馬売買の取り締まりが仰せ出され、牛馬の売買を渡世とする者に牛馬渡世鑑札下付の制度が設けられ、鑑札一枚につき七五〇文の冥加税が設定された。

次いで明治三年の三月、一二月、翌四年三月と追令があり、五年一二月四日に太政官達第三三〇号で「牛馬売買に関する取締規則」が発布され、「御鑑札冥加税」として全国一律一円と定められた。また七年には牛馬売買規則により鑑札の貸借が禁ぜられている。これらは牛馬商からの財源収入が大きな目的であった。

このころから牛馬売買渡世の者は、いわゆる「袖の下取り引き」を常とするため詐欺瞞着行為も多く、牛馬商に対する批判も手きびしいものとなってきた。

そこで明治四一年九月「牛馬売買取締規則(県令第一〇二号)が公布され、翌四二年四月から牛馬商の取り締まりは改善の実を上げるようになった。

続く四三年には国の牛馬商取締規則の公布に伴い、翌四四年二月、県令第六号で県の施行細則が出され、第二条の規定による牛馬商免許試験が実施されるようになって、牛馬商の資質も向上し、公正取り引きの促進に大いに役立った。

2 家畜商

昭和一六年九月、家畜商取締規則が公布され、長い間続いた牛馬商取締規則は廃止された。

しかし戦後の新憲法下で新規則も廃止され、翌二四年には家畜市場法も廃止されることになった。

このため家畜取り引きが混乱紛争したので二四年六月一〇日号外法律第二〇八号で新しく登録制度を採用した「家畜商法」の公布となったが、この制度で家畜商の数は急増をたどり一、七〇〇名を超え、資質の低下による批評が多かったので、県ではいち早く三〇年七月から三一年一月にかけて聴問会を開き不良家畜商九〇名の免許取り消しや自発的廃業者約二〇〇名、仕末書により継続を許した者約三〇〇名の整理は全国でも唯一で評価も高かったので継続実施すると共に世論にこたえて、数次の規則改正も行ったが解決には至らなかった。

三七年に法の一部改正があり、講習会制度による課程終了者に免許を与えることとなって今日に至っている。

以上のように古くから畜産と共に歩み大きな役割を果たしてきた家畜商も時代の変遷で大きく揺れ動き、最近では専業者は次第に減少し、多くが兼業者となってきているが、中でも畜産農家兼業家畜商の存在は地域畜産振興に大きく貢献し期待がかけられている。

3 家畜商数の変遷

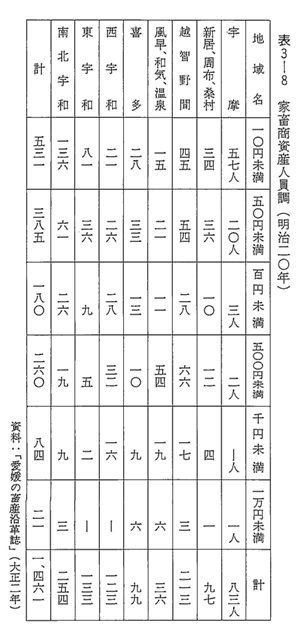

古い統計は見当たらないが、明治二〇年の牛馬商資産人員調べによれば次のとおり既に一、四六一名に達していた。

前述の明治二〇年以降畜産の消長や免許制度の変遷に伴い、増減を繰り返しながら、終戦直後の昭和二一年一一月末現在の調査での免許者は牛六七四、馬一二六、豚一六人となっている。

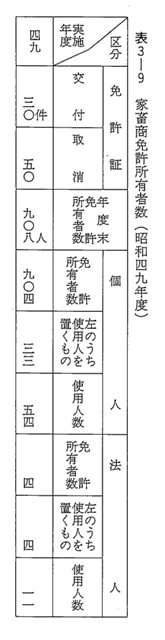

その後畜産の振興と共に増加の方向をたどり、二七年度末には一、四七〇人、三〇年度末には一、七〇〇人に達した。しかしこの年をピークに三二年度末には一、四九六人に減り、三三年度から増加に転じ三六年には一、六八八人となったが以後は漸減を続け、四九年度末の免許所有者数は次表のようになっている。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索